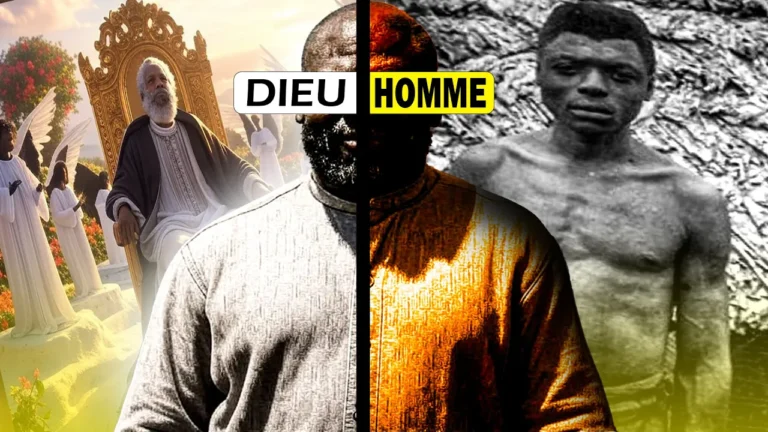

Est-ce un simple prophète comme les autres ? Sûrement pas ! Simon Kimbangu n’est pas juste une figure parmi tant d’autres. Il est l’un des premiers Noirs à avoir affronté les dérives brutales de la colonisation africaine. Mais qui était vraiment cet homme ? Un simple mortel ? Un envoyé divin, comme certains le prétendent encore aujourd’hui ?

La naissance : une destinée

Tout commence le 12 septembre 1887, dans un petit village nommé Nkamba, au cœur du Kongo central. Un enfant voit le jour, : Kimbangu, qui signifie celui qui « révèle la vérité cachée ». Fils de Luezi, une mère dévouée à sa famille, et de Kuyela, un père pas comme les autres.

Ce dernier n’est pas un simple villageois : il est un nganga nkosi, un féticheur respecté, capable de neutraliser les ndoki, ces sorciers qui jettent des sorts maléfiques sur leurs victimes.

Autant dire que le jeune Kimbangu grandit dans un monde où le spirituel et le mystique sont omniprésents. Mais à cette époque, le christianisme n’a pas encore pris racine dans la famille. Et tout va bientôt changer…

Malheureusement, le destin frappe tôt. Kimbangu perd sa mère dans sa jeunesse.

Il est alors recueilli par sa tante, Maman Kinzembo, une femme qui deviendra une figure clé dans son parcours spirituel. Et c’est là que l’histoire prend une nouvelle tournure…

Un éveil spirituel

Maman Kinzembo, touchée par la vague du christianisme qui commence à se répandre dans la région de Nkamba, se convertit.

Et elle ne vient pas seule : elle entraîne le jeune Kimbangu sur ce chemin de foi. Kimbangu dès alors commence à fréquenter la mission protestante de Lukungu, où il se plonge dans l’étude de la foi chrétienne.

Il devient ensuite catéchumène – ceux d’entre vous qui connaissent le catholicisme savent de quoi je parle ! Son rôle ? Préparer les nouveaux croyants au baptême. Mais ce n’est pas tout. À cette époque, il apprend à lire et écrire le kikongo, une langue qu’il parlait déjà couramment depuis sa naissance.

Et quand la Bible est traduite en kikongo en 1897, c’est une révolution pour lui. Les paroles de Dieu sont désormais à portée de main, dans sa langue maternelle. Et ce n’est que le début…

Un mariage et une vie nouvelle

En 1913, un autre événement vient bouleverser la vie de Kimbangu. Son oncle décède, et selon les coutumes, il doit épouser Marie Muilu Kiawanga. Le mariage coutumier est célébré la même année, scellant leur union.

Après sa formation chez les missionnaires protestants de la BMS (Baptist Missionary Society), Kimbangu retourne à Nkamba, où il s’installe comme cultivateur. La vie semble simple, presque ordinaire.

Pourtant, la spiritualité de Kimbangu ne cesse de grandir. Lui et sa famille se font baptiser dans la rivière Tombe, à Ngombe-Lutete, un acte qui marque leur engagement total envers la parole de Dieu.

De cette union naissent trois autres enfants : Lukelo Charles Daniel, le 12 Février 1914,Salomon Dialungana Kiangani, le 25 mai 1916 – une date si importante qu’elle est aujourd’hui célébrée comme le Noël kimbangiste – et Joseph Diangienda Kuntima, le 22 mars 1918.

Pendant ce temps, Kimbangu continue son travail de catéchiste à la mission protestante de Ngombe-Lutete. Mais quelque chose de plus grand se prépare. Une voix, venue d’ailleurs, va bientôt bouleverser sa vie…

L’appel divin : une mission qui change tout

Un jour, alors que Kimbangu vaque à ses occupations, une voix mystérieuse l’interpelle : « Kimbangu ! Il est temps que tu commences le travail pour lequel je t’ai envoyé sur Terre ! »

Bouleversé, il prend ses outils et retourne au village, le cœur battant. Ce soir-là, il s’enferme dans sa chambre, gardant ce secret pour lui. Mais la voix ne s’arrête pas là.

Tard dans la nuit, elle revient, plus insistante : « Kimbangu… Ne crains rien. C’est toi qui as été choisi pour libérer ton peuple et le conduire sur le chemin de la liberté. » Qui est cette voix ? Est-ce vraiment Dieu ? Kimbangu, troublé, sent le poids d’une mission immense peser sur ses épaules. Mais il n’est pas encore prêt à tout abandonner… pas encore.

Kimbangu à Léopoldville

En novembre 1920, Kimbangu décide de tenter sa chance dans la capitale, Léopoldville (aujourd’hui Kinshasa). Il cherche un meilleur travail, mais aussi une façon de poursuivre la mission que Dieu lui a confiée.

Là-bas, il décroche rapidement un emploi dans une société coloniale, l’Huilerie du Congo belge, connue aujourd’hui sous le nom de Marsavco. Tout semble bien parti… jusqu’à ce qu’une rencontre et une série d’événements viennent tout changer.

Dans cette société, Kimbangu croise probablement un homme qui va marquer son esprit : Christopher Addington Moore, un personnage controversé, expulsé au Congo pour ses idées radicales anti-coloniales.

Moore, influencé par Marcus Garvey, prône des idées explosives pour l’époque : la civilisation noire est à l’origine de la civilisation européenne ; les Noirs doivent briser leurs chaînes et redevenir les guides de l’humanité ; le Christ lui-même était Noir, et les Africains doivent créer leur propre religion, ancrée dans leurs traditions.

Ces paroles résonnent profondément en Kimbangu, surtout face aux injustices qu’il observe autour de lui. Car à Léopoldville, la réalité est dure. Les Noirs, comme Kimbangu, sont exploités. Pire encore, un mystère entoure ses salaires.

À plusieurs reprises, sa fiche de paie indique qu’il a été payé… mais l’argent n’arrive jamais dans ses mains. Ses collègues, intrigués, lui conseillent de retourner au village, pensant qu’un sort ou une jalousie familiale pourrait être en cause.

Mais le problème persiste. Le troisième mois, ses amis décident de rester à ses côtés le jour de la paie pour éclaircir l’affaire. Ils savent qu’avant de toucher son salaire, il faut signer un registre.

Pourtant, ce jour-là, les responsables affirment que Kimbangu a déjà été payé en premier… une affirmation totalement fausse ! La colère monte. Ses collègues protestent, mais rien n’y fait.

Kimbangu comprend alors qu’il se passe quelque chose d’anormal. Comme si une force invisible voulait l’empêcher de réussir. Ce soir-là, seul dans sa maison, il s’enferme.

Et là, dans le silence, la voix revient : « Kimbangu ! Ne cherche pas l’origine de ta situation actuelle. Tu dois poursuivre la mission que je te confie. Tu dois conduire ton peuple sur la voie de la liberté et du salut. »

Le choix décisif : retour à Nkamba

Dans un moment de clarté, Kimbangu répond à Dieu : « Mon Éternel ! C’est donc toi qui es à l’origine de tout ce qui m’arrive. Maintenant, je comprends… »

Le lendemain, il agit. Il se rend à son entreprise, met fin à son contrat, et annonce à ses amis qu’il retourne à Nkamba. Avec l’aide de ses collègues, il rassemble quelques provisions pour sa femme et ses enfants, puis prend le chemin du retour.

De retour dans son village, Kimbangu n’est plus le même homme. Il a entendu l’appel, il a vu l’injustice, et il sait désormais ce qu’il doit faire : se consacrer pleinement à la mission du Christ.

La première guérison miraculeuse

De retour à Nkamba, son village natal, Simon Kimbangu reprend une vie simple, celle d’un homme de la terre. Il retourne travailler dans les champs, comme si rien n’avait changé. Mais au fond de lui, il le sait : l’appel divin qu’il a reçu à Léopoldville résonne encore. Et ce n’est qu’une question de temps avant que le monde entier entende parler de lui…

Nous sommes le 11 mars 1921 – certaines sources évoquent le 18 mars, mais peu importe la date exacte, car ce jour-là, tout bascule. Kimbangu se rend au marché de Kenge pour vendre ses récoltes, accompagné de son fils aîné, Charles Kisolokele, sept ans à l’époque.

En chemin, ils s’arrêtent au village de Ngombe-Kinsuka. Et là, un événement extraordinaire se produit. Une femme, Nkiantondo, est alitée, rongée par la maladie. Kimbangu, guidé par une force invisible, s’approche d’elle et pose ses mains sur son corps. Quelques instants plus tard…

elle est guérie ! Complètement, comme si la maladie n’avait jamais existé. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le village.Mais ce n’est que le début de ses série de miracles.

Une foule en quête de miracles

Un mois plus tard, le 6 avril 1921, une foule immense converge vers Nkamba. Des hommes, des femmes, des enfants, venus de partout, veulent voir de leurs propres yeux cet homme aux pouvoirs de guérison.

Kimbangu, alors âgé de seulement 33 ans, commence à prêcher. Et il ne se contente pas de parler : il guérit. Les malades affluent, et sous ses mains, les miracles se multiplient.

Pendant près de deux mois, il parcourt le Kongo central et même Kinshasa, alors appelée Léopoldville, guérissant les corps et touchant les âmes.

La foule, fascinée, le surnomme Ngunza, « le guérisseur ». Mais est-ce vraiment tout ce qu’il est ? Ces guérisons attirent l’attention… pas seulement des villageois, mais aussi des autorités coloniales.

Léon Morel, le commissaire de district, commence à s’intéresser à cet homme qui bouleverse l’ordre établi. Plusieurs tentatives pour l’arrêter échouent.

À chaque fois, Kimbangu parvient à s’échapper. Mais son mouvement grandit, et il ne s’agit plus seulement de miracles. Ses prêches deviennent des appels à la révolte.

Kimbangu exhorte les Congolais à ouvrir les yeux : « Vous êtes égaux aux Blancs ! Dieu ne veut pas que vous soyez des esclaves sous la domination belge ! » Ces paroles, dans une colonie où l’oppression est la norme, sonnent comme une révolution.

Et pourtant, il ne prêche pas la violence. Au contraire, il guide son peuple vers la droiture : bannir l’adultère, l’alcool, le fétichisme, et aimer son prochain, comme l’enseigne la Bible.

Mais ses miracles continuent d’éblouir : les paralytiques marchent, les muets parlent, les aveugles retrouvent la vue. Chaque guérison renforce sa légende… et attire l’hostilité des puissants.

Une menace pour l’ordre colonial

À partir de mai 1921, l’Église catholique commence à s’inquiéter. Cet homme, un simple cultivateur noir, vide leurs églises. Les fidèles désertent les missions pour rejoindre Kimbangu à Nkamba. Les prêtres alertent les autorités : le mouvement kimbanguiste est une menace.

Non seulement il prêche une foi nouvelle, mais il inspire des grèves. Des travailleurs abandonnent les usines pour écouter celui dont tout le monde parle.

Les malades quittent les hôpitaux coloniaux, convaincus que les mains de Kimbangu les guériront. Les autorités belges, jusque-là hésitantes, finissent par réagir.

Le 1er juin 1921, elles lancent ce qu’on appellera « la chasse aux kimbanguistes ». Les disciples de Kimbangu sont arrêtés, emprisonnés, fouettés, humiliés publiquement pour servir d’exemple. Mais la ferveur ne faiblit pas. Kimbangu, lui, continue de prêcher, insaisissable… jusqu’à ce qu’il prenne une décision qui surprend tout le monde.

En septembre 1921, voyant ses compagnons arrêtés les uns après les autres, Kimbangu choisit de se rendre aux autorités coloniales. Et ce qui suit va sceller son destin…

Le procès de Kimbangu

Le 29 septembre 1921, le Conseil de guerre de Thysville (aujourd’hui Mbanza-Ngungu) ouvre le procès de Simon Kimbangu. En cinq séances, cet homme, enchaîné, fait face à un tribunal décidé à le briser.

Parmi les questions posées par le juge De Rossi, une revient sans cesse : « Es-tu un prophète ? » La réponse de Kimbangu est claire, presque défiant : « Je suis l’Envoyé de Jésus. Je suis venu dévoiler la vérité cachée de Jésus. »

Le juge insiste : « Voulais-tu fonder une Église ? Cela demande des moyens financiers ! » Kimbangu, réplique : « L’Église que Jésus m’a confiée ne peut jamais faillir. Dieu est mon soutien. »

Mais le samedi 1er octobre, une question plus audacieuse est posée : « As-tu le pouvoir de ressusciter les morts ? ». Et là, quelque chose d’extraordinaire se produit.

Kimbangu, toujours enchaîné, entre en transe. Sa voix, forte et claire, résonne dans la salle : « Est-ce le Saint-Esprit que vous voulez persécuter ? Sachez que c’est du Christ que j’ai reçu ma mission. Cessez de me tourmenter, car pour rien au monde je ne renoncerai à le servir ! »

À cet instant, un phénomène inexplicable secoue le tribunal.

La salle tremble, un mur se fend de haut en bas, et l’effigie du roi Albert Ier, accrochée au mur, s’écrase au sol.

Le 3 octobre 1921, le verdict tombe. Après un réquisitoire demandant la détention à vie, le Conseil de guerre va plus loin : Kimbangu est condamné à mort. Dans un conseil de guerre, un tel verdict est presque une formalité. votre sort est déjà scellé.

Un destin bouleversé

Un homme, Fernand Dupuis, décide d’intervenir. Il introduit un recours en grâce pour sauver Kimbangu. Le 19 novembre 1921, le roi Albert Ier tranche : la peine de mort est commuée en détention à perpétuité.

Marie Muilu, l’épouse de Kimbangu, et leurs enfants sont relâchés, tout comme certains de ses compagnons, condamnés à des travaux forcés. Le 19 janvier 1922, Kimbangu, enchaîné, est transféré à Lubumbashi, puis enfermé dans la prison de Kasombo.

Sa cellule ? Une cage inhumaine de 1,20 m de long sur 80 cm de large, où il ne peut même pas s’allonger correctement. Les nuits sont un calvaire, mais Kimbangu reste inébranlable. Pendant des années, il endure cet enfer, loin de sa famille, loin de son peuple.

Le 11 octobre 1951, à 5 heures du matin, Kimbangu s’adresse aux soldats qui le surveillent : « Soldats, j’ai un message. L’Éternel m’a révélé que demain, vendredi à 15 heures précises, je quitterai ce monde. »

Les gardes, incrédules, haussent les épaules. Mais le lendemain, le 12 octobre 1951, à 15 heures exactement, Simon Kimbangu s’éteint, comme il l’avait prédit.

Les miracles et l’héritage

Selon les sources kimbangistes, les miracles de Kimbangu dépassent l’entendement. Il a ressuscité des morts en invoquant simplement le nom de Dieu, comme cette jeune fille de 15 ans, Dina, qui se releva instantanément.

Certaines sources parlent de plus de 144 résurrections ! On raconte même qu’il se dédoublait, apparaissant dans plusieurs endroits à la fois.

À Boma, trois hommes identiques à Kimbangu, portant les mêmes vêtements, auraient été vus prêchant et accomplissant des miracles… alors qu’il était en prison à Lubumbashi.

Dans la région du Grand Équateur, neuf Kimbangu auraient été arrêtés pour des miracles similaires. Emprisonnés dans une seule cellule, ils se seraient mystérieusement réduits à un seul homme le lendemain matin.

Et que dire de cette apparition à Kinshasa, le 12 octobre 1951, Alors que la communauté belge festoyait dans un hôtel à Rigini, Kimbangu leur serait apparu, semant la panique. Mais Kimbangu, ce n’était pas seulement des miracles. Il prêchait la libération de l’homme noir, affirmant haut et fort que Noirs et Blancs étaient égaux.

Dans une colonie où de telles paroles étaient considérées comme subversives, il parlait avec une éloquence rare, maîtrisant le kikongo avec une puissance qui touchait les cœurs. Il était un prophète, un libérateur, un symbole.

Près d’un siècle plus tard, en juillet 2011, la Haute Cour militaire de Kinshasa annule la condamnation de 1921, reconnaissant que le procès de Kimbangu violait les droits humains et reposait sur des accusations infondées.

Mais ce n’est qu’en 2019 que son pays lui rend pleinement hommage. Le président Félix Tshisekedi consacre le 6 avril comme jour férié pour célébrer Simon Kimbangu, héros national et figure de la conscience africaine.